工業運作生產本為土地污染事件之主要來源,相較於我國對產業發展與經濟成長之重視,對工業污染土地防治長期投注資源之不足與缺乏,實有違二十一世紀全球對於追求環境資源永續發展之共識,況且我國係處於地狹人稠、寸土寸金之土地超限利用之困境中。有鑑於此,本部近年來積極推動土地污染調查與整治之工作,在土壤及地下水污染整治法(以下簡稱土污法)89年2月2日公布實施後,配合各類污染調查及污染源管制手段,已逐漸形成對於企業之強力約束。

近年來,歐美已開發國家皆挹注龐大之資源於廢棄工廠潛在污染場址之管理。根據歐盟統計資料(「Management of Contaminated Sites in Western Europe」,European Environment Agency, June 2000)顯示,歐盟各國皆有數萬處具潛在污染之廢棄工業場址。而依美國環保署之政策,計畫於2005年前由該單位及其夥伴減少或控制超過37萬5,000處超級基金、RCRA、UST及褐地(Brownfield)場址之風險;並完成在RCRA、OPA及CAA定義下約28萬2,000處相關設施或設備之列管。

我國經濟發展向以出口導向型之製造業為主體,產業變動受景氣影響劇烈,故而工廠廢棄、異動、更新、重置頻率堪稱第一,復因都市發展導致大量工業生產土地釋出供住商利用之情勢,故可推論我國面臨廢棄工業性潛在污染場址問題之嚴重與迫切壓力,相較於前述已開發國家,恐有增無減。基於維護國民健康風險與生活環境品質,雖面臨待調查之廢棄工廠家數過多及資料逸失、經費及技術資源有限等困難,本署仍於93年全力推動對於廢棄工廠土地污染潛勢之調查列管,於最短時間內建立實施策略與管理方案,並同時投入資源著手調查,以謀「亡羊補牢」之效。

廢棄工廠此一名詞雖尚無法律之定義,但其概念相當明確,國外如歐盟國家污染性場址之管理制度即將工業性污染場址分類為廢棄場址(Abandoned Industrial Site)、運作中場址(Operating Site),其廣義係指運作中以外之工業場址,但abandoned一詞含「現況無人為管理」之意。為與現行之工廠管理法令銜接,目前所關切之廢棄工廠主要係依工廠管理輔導法所稱之發生關廠歇業或註銷登記之工廠場址,並可涵蓋過去曾有工業運作事實或運作污染物質之非製造業(如廢棄物處理、能源產業等)。

統計國內外各類型工廠發生問題之機率後可發現,應提高關注的廢棄工廠類型眾多,茲舉數例:使用高毒性重金屬(如汞、鎘)之工廠,如鹼氯工業,幾乎每一家使用水銀電解製程均有汞污泥問題;使用鎘、鉻、鉛、鎳、銅、鋅等重金屬為原料,如電鍍及金屬表面處理工業;又如製程廢料含重金屬,如金屬基本工業之集塵灰棄置問題。此外,存放石化油品或有機溶劑之儲槽洩漏、染顏料使用毒性化學物質種類複雜且有急毒性;早期電子業及部分製造業大量使用含氯溶劑造成地下水污染問題等。

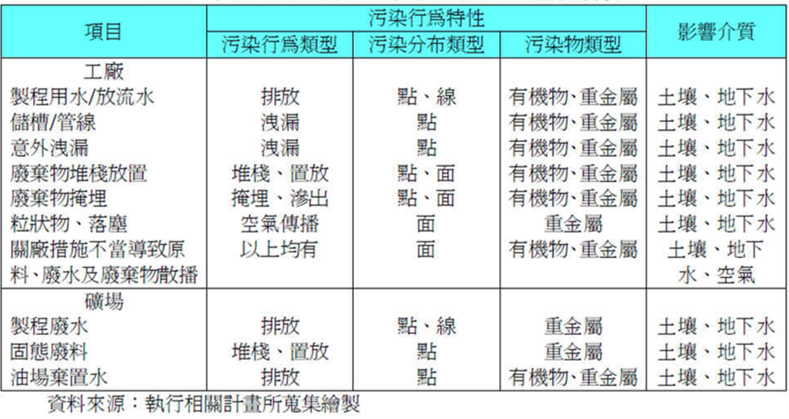

依據近年來本署推動之全國廢棄工廠污染調查等計畫之經驗歸納,廢棄工廠污染性工廠可能造成土壤、地下水污染的相關活動類型,如圖1,大致上包括:製程用水/放流水之放流污染、儲槽/管線之洩漏、廢棄物堆棧放置或掩埋、空氣污染落塵、意外洩漏等,其中最值得重視為關廠措施不當導致原料、成品或半成品、廢水及廢棄物四處散播而擴大污染範圍與程度。

相關計畫亦依據相關產業研究資訊等相關資料,已初步建立各類工業可能運作屬土污法管制之污染物質與運作製程行為等資料。由工廠活動類型與物質,可供訂定工廠自主檢查或預防管理之指引,並可概略提示執行工業污染調查之研判重點。惟實施過程中亦不乏發現存在非屬管制標準所列之工業運作物質(毒性化學物質、特用化學品)污染土地。

圖1 可能造成土壤、地下水污染之工廠行為特性

圖1 可能造成土壤、地下水污染之工廠行為特性現有工廠登記資料不周延或與污染特徵關連薄弱之困難,我國中小企業獨具應變彈性佳、變動快之特色,同一業別內因產品週期短,製程與原物料更動頻繁,往往造成工廠登記資料參考價值低,工廠廢棄後難以重建運作歷史。因此,本署針對廢棄工廠的調查及管理,採取分階段有系統地進行,由廢棄工廠高污染潛勢業別逐一校核,篩選約4萬3,700家高污染潛勢工廠,以量化評分機制擇出優先調查名單,進行廢棄工廠調查作業,期在最短時間內掌握全國廢棄工廠的狀況,以最佳的管理策略,使行政資源發揮最大的效果。廢棄工廠調查計畫執行至107年,已完成9期全國廢棄工廠調查計畫,已達到階段性任務。

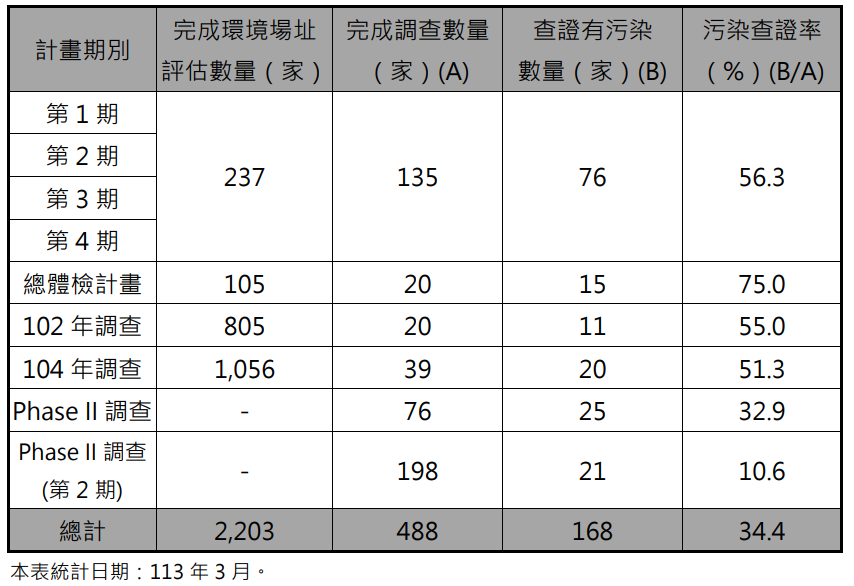

自93年至109年完成廢棄工廠土地污染潛勢調查,累計執行約4萬3,700家盤查作業,完成2,203家環境場址評估,進場調查488家,其中168家發現污染,污染發現率達34.4%,有關廢棄工廠歷年調查計畫執行成果參見圖2。

圖2 廢棄工廠歷年調查計畫執行成果

圖2 廢棄工廠歷年調查計畫執行成果工業運作生產污染為土地污染之最重要來源,可稱經濟發展之代價,即使先進國家亦然。本署率先將高污染潛勢之廢棄工業場址納入國土品質管理之一環,不僅在防範發生污染物任意擴散或非法棄置衍生皆由政府或土污基金承受後果於未然,更深層之意義為引導商業市場將土地品質因子納入土地評價之積極作為,從而將土地品質管理整合於物業管理之一環。

展望未來,廢棄工廠場址土地污染目前揭露之問題,本署將持續投注資源致力於全國高污染潛勢工廠預防管理,如何擴大應用於全國工業場址及高污染潛勢工廠之業別管制,全面工廠污染預防管理,為國土品質把關,將是未來我國這塊土地永續經營之重要課題,值得本署結合國民共同來努力。

為避免運作中工廠土壤及地下水污染,影響國民健康及環境品質,本署自民國93年起首先以專案方式辦理相關工廠類型土壤及地下水污染潛勢調查。在各類型污染物中,含氯有機溶劑屬比水重非水相液體(Dense Non-Aqueous Phase Liquid,簡稱DNAPL),所造成之問題最為棘手,如原RCA桃園廠、飛利浦竹北廠及台灣氯乙烯公司頭份廠等,其污染整治經耗費鉅額資源與時間後仍未能達成。國內使用含氯有機溶劑工廠遍及各類業別,如金屬製品、塑膠製品、化學製品、化學材料、電子及光學製品、機械設備等。含氯有機溶劑一旦洩漏至地下環境其移動分佈深受複雜的水文地質變化所影響,其污染流佈與調查及整治迥異於重金屬或油品類污染,且往往發現污染時均已造成相當程度的環境危害,如污染範圍廣闊。

有鑑於此,本署乃於民國97年起首次針對全國含氯有機溶劑之運作中工廠展開調查「運作中工廠土壤及地下水含氯有機溶劑污染潛勢調查及查證計畫(簡稱含氯計畫)」,至103年則連續辦理五期,發現高比例地下水污染情形,而該期計畫調查發現之台塑仁武廠土水污染事件,也引起政府各單位與國人之高度重視。透過工廠類調查計畫執行也揭露國內運作中工廠地下水污染之危害及嚴重性,由於含氯計畫後期歸納發現因重金屬、總石油碳氫化合物等造成污染的工廠隨逐期調查而比例提高。有鑑於此,自103年開始,本署擴大辦理「運作中高污染潛勢工廠土壤及地下水污染潛勢調查示範計畫」(簡稱高潛勢工廠調查計畫),篩選高污染潛勢工廠辦理擴大調查,針對全國運作中工廠業別及製程運作特徵,研擬地下水高污染潛勢預防管理策略,以期能將此工廠現勘、調查經驗協助推動高污染潛勢工廠自主預防管理之參考。

含氯有機溶劑因其低黏滯度、不易燃、高揮發性,及幾無殘留等特性,於工業上廣泛應用於脫脂、乾洗、金屬表面處理之清洗、助銲、製造藥劑、製造殺蟲劑及製程中間產物等,另如氯乙烯聚合物之製造過程中亦會產生相關含氯有機化合物,因此運作含氯有機溶劑之業別及工廠家數相當多。

綜觀臺灣戰後追求經濟成長的歷程,不難發現,早期環保法規不周全,工廠也缺乏環保意識,對於製程生產過程中所使用的化學物品的毒理資料認知不足,加上防污設備缺乏或不足與運作管理不善,污染物常常就在廠區內就地處置。

含氯計畫針對10項化合物(二氯甲烷、三氯甲烷、三氯乙烯、四氯乙烯、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、氯乙烯、氯甲烷、氯苯)作為目標化合物,並蒐集91年7月至99年12月工廠總申報量(製造、使用、廢棄及儲存之加總)與運作場所(2,603家),其化合物在各產業領域製程用途及用量皆大不同,其中氯乙烯與氯甲烷多以化學化工產業居多,四氯乙烯、三氯乙烯多應用於紡織業、乾洗業、金屬製品、製藥業及化學化工製品等產業,二氯甲烷多應用於製藥、橡膠溶劑等產業、氯苯多使用在生產酚、殺蟲劑及鹵化有機合成等產業,亦有少部分用於脫脂製程,1,2-二氯乙烷多應用於化學品、調配溶劑等產業,1,2-二氯乙烯多應用於高科技半導體產業、1,1-二氯乙烯多應用於檢測分析產業。

除了含氯溶劑工廠外,考量其他運作類型工廠之製程及原物料亦可能有相關關切污染物潛勢,故自104年開始,本署擴大受查對象,辦理「高潛勢工廠調查計畫」。有鑑於全國運作中工廠數量高達10萬家,為有效利用有限的行政資源,建立系統化篩選機制,掌握65個業別(屬業別細類4碼)做為運作中高污染潛勢工廠篩選標的,配合空、水、廢、毒管及EMS系統申報統計資料,以各業別運作中工廠名單(約1萬4家)為資料庫母體,建立製程分類潛勢指標三等級(高度潛勢、警戒管理、中低潛勢),其中屬具高度污染潛勢之事業源約600家工廠本署將分期執行調查工作,確認是否有實際污染之可能性。

過去含氯計畫彙整目前或曾經製造使用含氯有機溶劑之高污染潛勢業別有19類,納入本計畫所關切物質之運作中工廠約有2,815家,經交互篩選排序之量化加權評析,其中具高污染潛勢者有440家,分五期執行。含氯計畫篩選掌握品質控管「80 / 20原則」理念,掌握計畫關切化合物關鍵的運作量大之運作場所作為篩選資料庫名單群,該名單應具運作規模大、鎖定部分關切化合物申報工廠數多者(TCE、DCM為主)、金屬製品清洗替代溶劑產業及乾洗產業(PCE)及化學品應用產業(1,2-DCA、Cl-B、TCM)等之篩選代表意義。

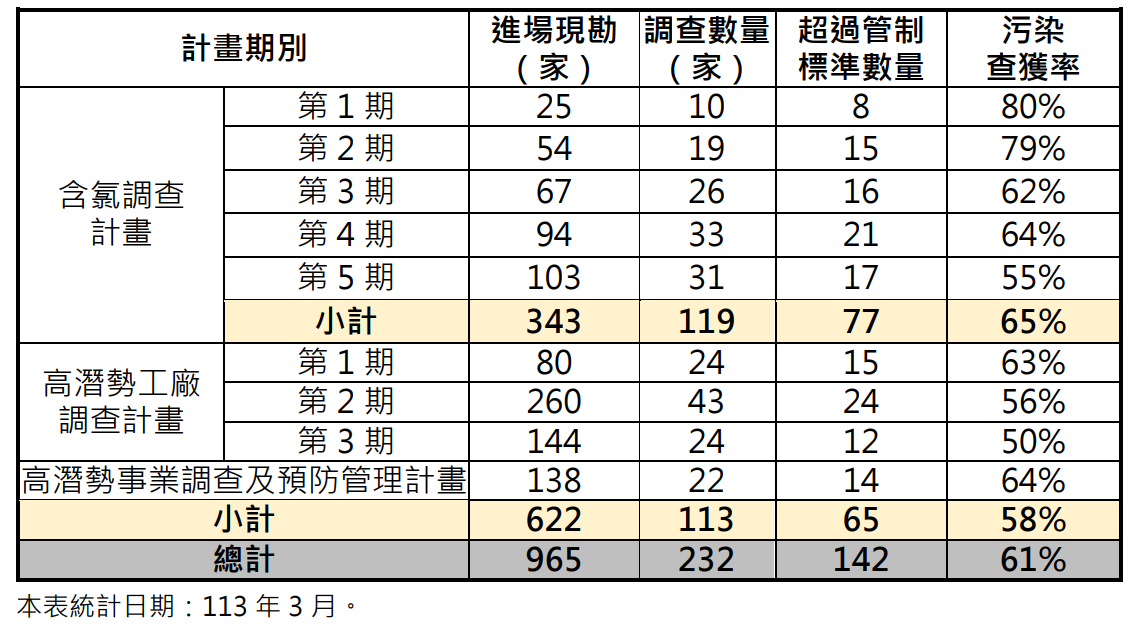

含氯計畫五期共執行343家具高潛勢污染製程的工廠現場勘查,並依據系統性篩選機制,執行119家工廠污染調查作業,從中查證確認77家土壤及/或地下水超過污染管制標準;調查結果已移交地方環保局依法進行後續管制。截至110年止高潛勢工廠調查計畫與高潛勢事業調查及預防管理計畫目前已完成工廠調查作業包含622家現勘及113家進場調查工作,結果有65家過污染管制標準,污染發現率約58%(如圖1)。針對超過管制標準之工廠本署已責成環保局督促污染行為人或所有權人辦理污染改善。含氯計劃(1~5期)、高潛勢工廠調查計畫(1~3期)及高潛勢事業調查及預防管理計畫之現勘、調查家數及污染發現率等彚整參見圖1。

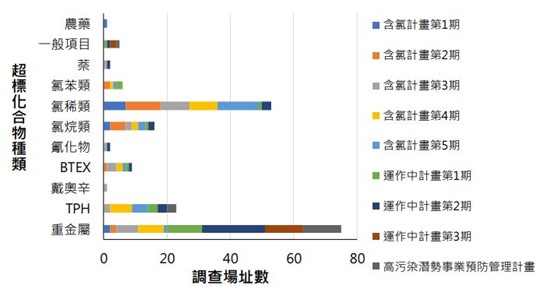

綜整142家超過管制標準之工廠,統計檢出列管化合物項目種類分佈如圖2,其中以重金屬為大宗(達75場)、氯烯類(53場)、複雜性污染(34場)等次之;自104年擴大辦理高潛勢工廠調查計畫(不限含氯化合物等目標篩選)調查工作至今,檢出污染物分佈多元,其分佈亦以重金屬污染為最大宗。

圖1 過去調查運作中工廠現勘、調查家數及調查及查證成效家數說明

圖1 過去調查運作中工廠現勘、調查家數及調查及查證成效家數說明 圖2 運作中工廠調查超過管制標準化合物類型

圖2 運作中工廠調查超過管制標準化合物類型- 本圖統計日期為111年12月,統計142處場址。

- 一般檢出有硝酸鹽氮(運作1期、3期、高污染潛勢事業預防管理計畫)、氟鹽(運作2期和3期)。

面對工廠運作可能潛藏污染問題,未來可從潛勢分析、調查作業、公告列管、整治改善、解除列管及持續監測等程序之串聯,提升相關資料的解析效率,了解高潛勢工廠資料現況與推估未來可能污染情形,期能達到狀況掌握、預警與決策支援之目的,並配合歷年工廠調查成果,建立相關環保機關行政管制指引及編撰相關工廠自主管理預防指引或案例說明,強化後續實施調查之技術研習與運用,推動工廠自主預防管理。

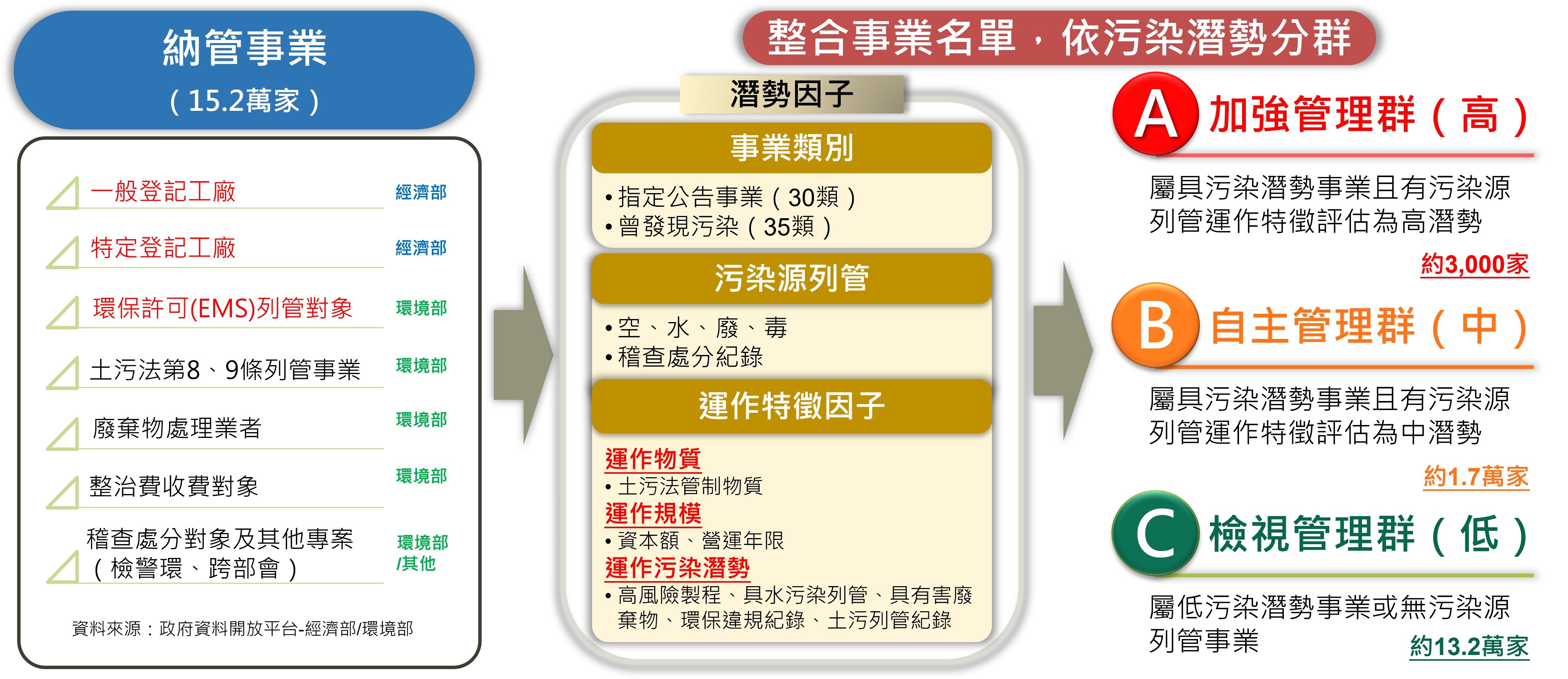

為降低事業土壤及地下水污染,提升國民健康及環境品質,自112年起,本署以污染預防管理為主軸,推動事業土壤及地下水污染自主預防管理思維,研提事業分群管理方式,建立全國約15.2萬家事業資料。依事業類別、污染源及運作特徵等污染潛勢因子作為分群條件,將事業分為「A.加強管理群」、「B.自主管理群」及「C.檢視管理群」,並逐年建立分群名單,執行土壤及地下水污染潛勢事業之現勘、調查及預防管理工作,進行全面管理,如圖1所示。

圖1 事業分群分級管理原則

圖1 事業分群分級管理原則- 一、事業分群污染預防管理

- (一)A.加強管理群

本群屬具污染潛勢事業且有污染源列管,運作特徵評估為高潛勢,主要工作由地方環保局辦理「現勘與預防管理作業行前說明會」,及向事業單位說明「事業自主污染預防管理計畫」內容,並辦理現勘與預防管理工作,協助事業單位診斷運作之土壤及地下水污染防治重點區域,提供實質預防或改善建議。依實地現勘污染潛勢程度屬高潛勢之事業,辦理進廠調查與查證作業,加強土地品質掌握及污染預警應變管理。

- (二)B.自主管理群

本群屬具污染潛勢事業且有污染源列管,運作特徵評估為中潛勢,主要工作由地方環保局辦理「自主預防管理說明會」,及向事業單位說明「事業自主污染預防管理計畫」內容,並辦理現場檢視及查核事業自主預防執行成果,藉由宣導作為,提升事業自主污染預防及監測觀念,推動事業執行自主預防管理作業。

- (三)C.檢視管理群

本群非屬具污染潛勢事業或無污染源列管,主要工作為抽查資料正確性,必要時現場勘查運作情形並進行資料比對;另彙整稽查處分或異常事件通報紀錄,提供分群名單調整建議,提供本署定期檢視更新管理對象資料,滾動式檢討修正。

- (一)A.加強管理群

- 二、跨部會整合高潛勢事業污染預防管理策略,推動並提升事業污染預防

整合經濟部產業發展署、經濟部產業園區管理局、經濟部國營事業管理司、經濟部能源署、國家科學及技術委員會、農業部等目的事業主管機關共同執行污染預防管理作業,訂定「跨部會事業土地污染預防管理策略」,以及推動事業土地污染預防管理分工,共同執行輔導事業及定期追蹤,提升事業土地污染預防成效。

- 三、優化「事業土地污染調查及預防管理系統」與「事業填報平台」功能

優化本署建立之「事業土地污染調查及預防管理系統」網站,透過中央及地方環保機關分工,從時間及空間進行事業預防管理,完備事業單位的環境背景資訊,健全土地使用歷程記錄,推動污染潛勢追蹤及事業預防管理。為提升事業單位對於自主污染預防之責任,地方環保局協助事業單位前往「事業填報平台」網站,由事業透過線上方式填報「事業自主污染預防管理計畫」內容,以及網站提供事業土壤及地下水自主污染預防管理參考手冊、平台教學影音檔,以及填報問答輯,協助事業填報時參考。

本署已階段性完成高污染潛勢事業現勘及調查作業,並掌握具地下水高污染潛勢業別及製程特性,後續將以推動事業自主執行土水污染預防管理為主軸,並擴大管理層面,滾動式調整事業分群及執行分級污染預防管理措施,透過強化事業自主污染預防與管理能力、提升主管機關管理效能與強度,以維護事業土地與地下水品質,確保土壤及地下水資源永續利用。另將整合各目的事業主管機關,共同研訂事業土地污染預防管理策略,使預防管理工作之執行,更臻完善。

為落實公平正義、保障土地交易安全,本部特訂定土壤及地下水污染整治法(以下簡稱土污法)第8、9條,並於94年1月1日正式實施,規定讓與人及公告事業在土地移轉、設立、變更及歇業等管制行為前,應提供土壤污染評估調查及檢測資料,確保事業所使用土地之品質安全無虞。

本部依據土污法第9條第2項與相關法令之授權,自100年起已陸續公告「土壤污染評估調查及檢測資料審查收費標準」、「土壤污染評估調查及檢測作業管理辦法」及「土壤污染評估調查人員管理辦法」等多項子法。為達到節能減碳、減少紙張使用、提升申報作業與行政效能等目的,本署逐步推動土壤污染評估調查及檢測資料網路申報制度,自106年7月1日起,網路申報正式實施。

自94年1月1日迄今,申報案件已超過12,000件。為督促評估調查人員均能依規定執行土污法第8、9條評估調查及採樣監督工作,本署與縣市環保局持續辦理現場查核作業,確保評估調查及檢測作業執行品質。

為使民眾與相關主管機關能瞭解公告事業用地土壤污染評估調查及檢測制度,本署持續辦理法規宣導會,針對公告事業、土地所有人、地政士、不動產經紀業、不動產估價業及金融機構、工商代書、記帳士、會計師事務所、律師事務所、工商與地政主管機關等進行宣導,期讓各界更重視用地品質,確保土地交易及雙方權益。

而為提醒民眾購買土地時應注意土壤品質及土地運作歷史,本署亦製作宣導短片,提醒民眾注意土地品質,藉由「查、看、聽」3要訣,掌握土地背景資訊,避免購入污染土地。

本署將持續推動公告事業管制,完備事業用地土壤污染評估調查及檢測制度,讓各界均能重視土地品質與管理,達到污染事先預防與土地永續使用的目的。此外,亦將持續藉由訓練、登記與查核機制,落實評估調查人員管理,提升評估調查執行品質。

汽油、柴油及燃料油等使用需求隨著國內工商業發展與交通工具數量倍增,已成為民生與經濟不可或缺的重要能源,經統計運作中加油站約2,500處、貯存油品的工廠或商辦大樓等作業場所約5,900處,合計約22,000座地上儲槽、地下儲槽等貯存系統,潛藏著洩漏污染土壤及地下水的環境問題。

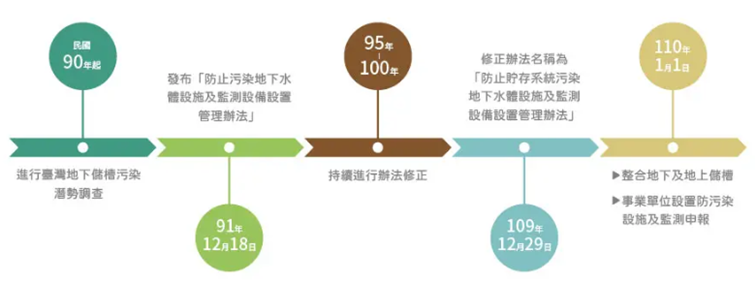

為加強貯存系統之管理、輔導,並督促事業單位做好污染預防工作,本部於109年12月29日修正「地下儲槽系統防止污染地下水體設施及監測設備設置管理辦法」,名稱並修正為「防止貯存系統污染地下水體設施及監測設備設置管理辦法」(以下簡稱貯存系統辦法),並於110年1月1日施行,整合管理地下儲槽及地上儲槽系統,並規範事業單位確實設置防止地下水污染設施及監測設備,並進行監測申報,以預防發生環境污染案件。

圖1 貯存系統管理歷程

圖1 貯存系統管理歷程- 一、背景分析

- (一)地上儲槽管制著重硬體圍堵,缺乏主動監測

近年屢有地上儲槽洩漏造成土壤及地下水污染的案件發生,歸納其原因與槽體防蝕防漏效果不彰、人為操作管理疏失、地下環境監測未確實等有關,顯示地上儲槽倘缺乏採取監測措施來預警污染,對於地下環境仍具有一定風險。

- (二)儲槽設置樣態及貯存規模差異大,需分級管理

地上儲槽依設置樣態統計,屬定著於建築物內者佔60%,餘40%定著於戶外地面者,其中則有45%採架高並可隨時目視檢查底部的方式設置;依容積大小統計,達1,000公秉以上的大型儲槽佔10%,但未達1公秉的小型日用油箱也佔30%。顯示地上儲槽無論在設置樣態及容積分布,均有極大差異,故需分級管理。

- (一)地上儲槽管制著重硬體圍堵,缺乏主動監測

- 二、特色

- (一)全面申報總量及環境監測

透過法規全面實施總量監測工作,規範業者於使用前、後,均應量測並記錄儲槽內之存量容積,有效監控用量異常短少情形;環境監測部分則依儲槽風險程度分級,針對定著於戶外地面及無法目視檢查底部等高風險設置情形,規範定期委託檢測機構進行環境監測,瞭解地下環境品質。

- (二)推動強化自主預防管理

由於法規對於環境監測結果已定明異常準則與事業自主污染調查之責任,故由環保機關勾稽申報監測結果異常的事業,責成業者自行調查設備並改善異常原因,倘異常情形持續發生,則進一步要求業者應採取維護及防範措施,如開槽檢修等,以推動貯存系統事業自主預防管理。

- (一)全面申報總量及環境監測

- 三、實施歷程

- (一)問題分析:釐清污染型態及原因,源頭預防污染

從過去地上儲槽造成土壤及地下水污染案例詳細分析,清楚釐清污染型態及原因,並歸納出關鍵因素及精進對策,從源頭預防污染發生。

首先,透過強化防蝕措施並設置防溢堤與警報設備來減少污染;其次,透過實施每月巡查檢視及總量進出管制來防範異常發生;最後,透過落實環境監測義務,以使事業提早預警污染。

- (二)優化管理:精進管理流程,減少行政資源浪費

環保機關為瞭解污染情形,過去採主動調查方式完成污染普查工作,然而法規針對貯存系統已規範定期進行環境監測及申報等作為,對於地下環境資訊的掌握已較過去更為全面且即時,因此管理方式從環保機關主動調查轉由事業自主調查,而調查規模則從普查轉為針對異常事業管理,可優化調查資源的配置,同時減少行政資源浪費。

首先,以事業自主調查改善為先,透過法規強化業者本身對於貯存系統應負擔的管理責任,來推動自主管理;其次,由環保機關依業者申報資料針對監測異常進行勾稽,篩選異常業者追蹤管理,有效將資源投入高風險對象管理;最後,環保機關督促業者完成調查異常原因,倘異常情形持續發生,則進一步要求業者應採取維護及防範措施,確保事業積極投入前端預防工作,來減少污染發生。

- (一)問題分析:釐清污染型態及原因,源頭預防污染

貯存系統多數位於人口稠密之都會區域,倘若因污染嚴重而引發之工安事件,將造成社會與人民財產嚴重的損失,本署持續辦理貯存系統污染預防管理工作,事業單位除可以持續經營獲利,亦能夠注意到防止地下環境不遭受到破壞,以達到政府、環境與民眾三贏的局面。

本部自99年起修訂土壤及地下水污染整治法及目的事業主管機關檢測土壤及地下水備查作業辦法,要求工業區目的事業主管機關定期檢測土壤及地下水品質,並提供備查。

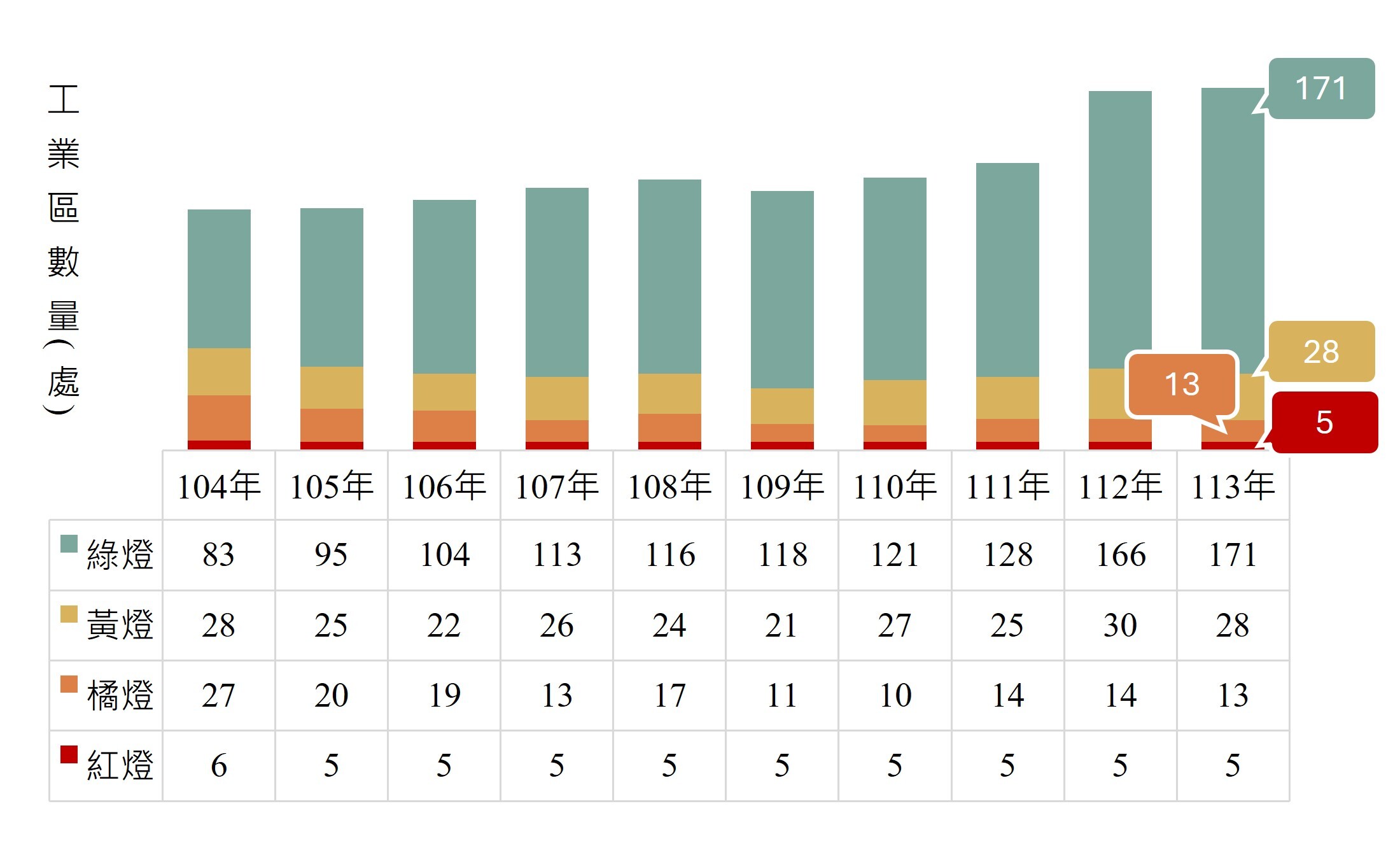

本署已完成全國工業區資料蒐集更新工作,將土壤及地下水監測管理資料搭配地圖呈現,區分為4級燈號,並制定相應管理目標及行動方案,另建立工業區燈號分級資訊展示系統,定期發布燈號管理指標,以落實工業區污染管制及預防管理。

為掌握特定區域土壤及地下水品質狀況,土污法第6條第3項賦予工業區及科技產業園區(原加工出口區)等特定區域之目的事業主管機關,應視區域內污染潛勢定期檢測之責任。截至113年底,全國編定工業區共計217處,各類工業區數量分布以民間自辦工業區94處最多,占43%。各縣市所轄工業區數量分布統計結果,以高雄市37處工業區數量最多,臺南市34處次之。

- 一、區內備查作業執行情形

截至113年底,全國217處編定工業區已作成資料送地方環保機關備查之申報率為98.6%,近十年(104至113年)申報率由80%逐步提升,本署將持續追蹤掌握申報備查情形。

- 二、周界預警監測井網執行情形

針對污染潛勢較高之紅、橘燈工業區優先執行區內外污染調查查證及行政管制工作,並建置區外預警監測井網,共計23處工業區,截至113年底,共設置247口預警監測井,以保護區外敏感受體。

- 三、調查管制與污染應變處理

截至113年底,綜整本署與地方環保機關調查結果及目的事業主管機關檢測備查資料,目前有39處工業區發現有土壤及地下水監測異常情形,依查證結果公告工業區內90處污染場址(整治場址23處、控制場址51處及地下水受污染使用限制地區16處),現依規定進行管制與改善作業。

- 四、分級燈號管理制度

全國編定工業區燈號分級預警管理制度,將燈號分為紅、橘、黃及綠燈類型。近十年(104至113年)綠燈工業區由83處提升為171處,屬有污染之紅、橘、黃燈工業區由61處降低為46處,全國工業區歷年燈號分級情形如圖1所示。目前屬紅、橘燈號之高污染潛勢工業區,除由環保局辦理污染調查作業外,亦積極推動各工業區之目的事業主管機關加強工業區品質管理與污染應變工作,完備工業區整體管理機制。

圖1 全國工業區燈號分布現況及歷年變化情形

圖1 全國工業區燈號分布現況及歷年變化情形

- 參考連結:

我國土壤與地下水保護意識起步雖較晚,企業對於投注污染防治之環保思維尚在猶豫或觀望,執法與調查技術亦未周延,但國人對於優質環境之渴求與資源永續發展已形成共識,並逐漸形成公民意識與資源政策之主流。

建議應優先針對具土壤及地下水污染潛勢事業進行全面性調查及管理,以達污染及早發現,避免擴大,再進而維護事業土地與地下水品質,確保土壤及地下水資源永續利用。